어린이 새책 시대의 스승이 남긴 기록

페이지 정보

작성자본문

김혜원 학교도서관문화살림

‘깊게 읽기’란 이 꼭지는 한 권의 책에 대해 이런저런 이야기를 하는 지면이다. 경우에 따라 비평글이 되기도 하고, 감상글이 되기도 한다. 일년이면 서너 차례, 몇 년을 써 왔으니 이 꼭지를 쓰는 일이 그리 낯선 것은 아니다. 그런데 이번에 써야 하는 책을 손에 들고 적잖이 곤혹스러웠다. 나는 이 책에 관해 비평은 할 수도 없을 뿐 아니라, 감상을 하기도 송구스럽다. 이오덕이란 이름은 지금까지 내가 동화에 관한 글을 쓸 때 잣대가 되었다. 그런 분의 일기를 책으로 본다는 것은 뭔가 불경한 짓을 하는 기분이 들었다. 다섯 권을 다 읽었을 때, 기분이 막막했다. 이런 분이 우리 곁에 안 계시구나, 쓸쓸했다. 이 글은 주인어른의 일기장을 훔쳐 본 계집종의 반성문, 혹은 헌사쯤으로 읽혔으면 좋겠다.

‘깊게 읽기’란 이 꼭지는 한 권의 책에 대해 이런저런 이야기를 하는 지면이다. 경우에 따라 비평글이 되기도 하고, 감상글이 되기도 한다. 일년이면 서너 차례, 몇 년을 써 왔으니 이 꼭지를 쓰는 일이 그리 낯선 것은 아니다. 그런데 이번에 써야 하는 책을 손에 들고 적잖이 곤혹스러웠다. 나는 이 책에 관해 비평은 할 수도 없을 뿐 아니라, 감상을 하기도 송구스럽다. 이오덕이란 이름은 지금까지 내가 동화에 관한 글을 쓸 때 잣대가 되었다. 그런 분의 일기를 책으로 본다는 것은 뭔가 불경한 짓을 하는 기분이 들었다. 다섯 권을 다 읽었을 때, 기분이 막막했다. 이런 분이 우리 곁에 안 계시구나, 쓸쓸했다. 이 글은 주인어른의 일기장을 훔쳐 본 계집종의 반성문, 혹은 헌사쯤으로 읽혔으면 좋겠다.

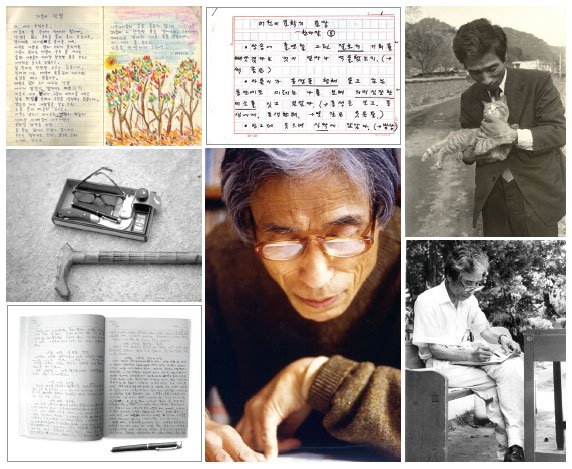

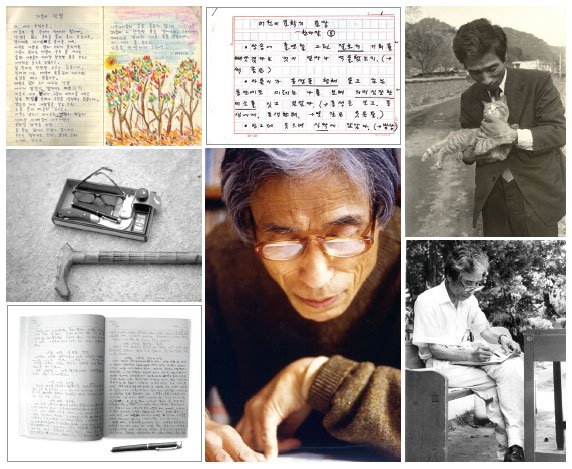

책의 첫인상은 ‘압도한다’였다. 일단 읽기 전 얻어들은 정보만으로도 충분히 압도당했다. 한 사람이 43년 동안 일기를 썼다는 것, 지금 내 앞에 있는 다섯 권이 일기 전체 중에 일할이 조금 넘는 양이라는 것, 돌아가시기 이틀 전까지 일기를 남기셨다는 것, 이것만으로도 이 책의 무게를 느낄 수 있다. 그리고 다섯 권 묶음 상장에 빼곡히 인쇄된 일기의 한 토막, 조밀하고 반듯한 선생님의 손글씨가 나를 다시 압도한다. 지우고 고친 흔적, 컴퓨터 세대에선 절대 느낄 수 없는 질감이 묻어난다. 나는 언제 저렇게 글씨를 조밀하게 써 봤던가, 아니 쓸 수는 있을까. 사소한 것에 절망한다.

책을 읽는다. 책의 첫 장, 1962년, 내가 태어나기도 전부터 시작된 일기. 청년 이오덕의 고민이 담겨 있다. 이 땅의 어린이를 어떻게 가르칠 것인가에 대한 아주 세세한 희망과 절망이 일기에 보인다. 그리고 마지막 권, 2003년, 노년의 이오덕은 아직도 고민한다. 이 땅의 어린이를 어떻게 가르칠 것인가에 대한 아주 구체적인 희망과 절망이 여전히 일기에 보인다. 나는 다시 압도당했다. 그 오랜 시간을 한 번도 흐트러짐 없이 이 땅의 어린이에 대해 고민의 끈을 붙잡고 있을 수 있었을까 놀랍다. 일기를 읽다 보면 선생님의 고민이 사회적으로 구체화되고 확산되고 수렴되는 과정들을 볼 수 있어 흥미로웠다. 어린이 문학이나 글쓰기 쪽에서 한 번쯤 들어 봤음직한 인물들의 실명이 거론되며, 어린이 문화운동이 조금씩 확산되는 과정을 읽는 것도 재미있다.

책을 다시 읽는다, 5권. 편치 않은 선생님의 몸 상태가 자세히 기록되었다. 병원에서 검진을 받고, 어떤 음식을 먹으면 몸이 어떤 반응을 하는 등의 기록들 사이에도 만난 사람과 만날 사람과 한 일과 해야 할 일에 대한 기록이 빽빽하다. 시간이 얼마 남지 않았다는 것에 대한 회한보다는 해야 할 일을 빨리 하지 못하는 것에 대한 반성이 깊다. 언젠가 조선의 선비에 관한 글을 본 중에, 모름지기 선비는 거처하는 방 벽에 발라 놓은 벽지에게도 부끄러움이 없어야 한다는 대목이 있었다. 이 일기를 읽으며 그 말이 떠올랐다. 어느 한 순간도 꼿꼿하지 않음을 견딜 수 없는 선비의 기록이다.

책을 덮었다. 선생님이 돌아가신 지 10년이 흘렀다. 지금 어린이 문학은 혼란이다. 시간이 흐를수록 점점 더 가벼워지고 천박해지고 있다. 누구도 그 가벼움과 천박함에 대해 이야기하지 않고 있다. 나는 선생님을 직접 뵌 적은 없지만, 주변 사람들에게서 선생님께 눈물이 쏙 빠지도록 혼났던 이야기를 들은 적이 있다. 우리 말법에 어긋난 글, 생각이 바르지 않은 글 들을 아주 새빨갛게 밑줄 그어 야단치셨다고 했다. 만약 선생님이 계셔서, 지금 어린이 문학을 보신다면 어떤 말씀을 하실까 하는 생각을 했다. 노여우시겠지. 그래도 한마디만 해주셨으면.

생각한다. 이 일기는 한 학급의 선생님이 한 시대의 스승이 되어가는 생각의 과정이다. 옳고 그름에 대한 흔들림 없는 판단, 그리고 행동. 그것이 얼마나 고되고 외로운지 일기를 읽으며 느낀다. 우리는 그 그늘 밑에서 편했던 거다. 선생님, 외로우셨겠다. 괜스레 눈물이 난다.

‘깊게 읽기’란 이 꼭지는 한 권의 책에 대해 이런저런 이야기를 하는 지면이다. 경우에 따라 비평글이 되기도 하고, 감상글이 되기도 한다. 일년이면 서너 차례, 몇 년을 써 왔으니 이 꼭지를 쓰는 일이 그리 낯선 것은 아니다. 그런데 이번에 써야 하는 책을 손에 들고 적잖이 곤혹스러웠다. 나는 이 책에 관해 비평은 할 수도 없을 뿐 아니라, 감상을 하기도 송구스럽다. 이오덕이란 이름은 지금까지 내가 동화에 관한 글을 쓸 때 잣대가 되었다. 그런 분의 일기를 책으로 본다는 것은 뭔가 불경한 짓을 하는 기분이 들었다. 다섯 권을 다 읽었을 때, 기분이 막막했다. 이런 분이 우리 곁에 안 계시구나, 쓸쓸했다. 이 글은 주인어른의 일기장을 훔쳐 본 계집종의 반성문, 혹은 헌사쯤으로 읽혔으면 좋겠다.

‘깊게 읽기’란 이 꼭지는 한 권의 책에 대해 이런저런 이야기를 하는 지면이다. 경우에 따라 비평글이 되기도 하고, 감상글이 되기도 한다. 일년이면 서너 차례, 몇 년을 써 왔으니 이 꼭지를 쓰는 일이 그리 낯선 것은 아니다. 그런데 이번에 써야 하는 책을 손에 들고 적잖이 곤혹스러웠다. 나는 이 책에 관해 비평은 할 수도 없을 뿐 아니라, 감상을 하기도 송구스럽다. 이오덕이란 이름은 지금까지 내가 동화에 관한 글을 쓸 때 잣대가 되었다. 그런 분의 일기를 책으로 본다는 것은 뭔가 불경한 짓을 하는 기분이 들었다. 다섯 권을 다 읽었을 때, 기분이 막막했다. 이런 분이 우리 곁에 안 계시구나, 쓸쓸했다. 이 글은 주인어른의 일기장을 훔쳐 본 계집종의 반성문, 혹은 헌사쯤으로 읽혔으면 좋겠다.책의 첫인상은 ‘압도한다’였다. 일단 읽기 전 얻어들은 정보만으로도 충분히 압도당했다. 한 사람이 43년 동안 일기를 썼다는 것, 지금 내 앞에 있는 다섯 권이 일기 전체 중에 일할이 조금 넘는 양이라는 것, 돌아가시기 이틀 전까지 일기를 남기셨다는 것, 이것만으로도 이 책의 무게를 느낄 수 있다. 그리고 다섯 권 묶음 상장에 빼곡히 인쇄된 일기의 한 토막, 조밀하고 반듯한 선생님의 손글씨가 나를 다시 압도한다. 지우고 고친 흔적, 컴퓨터 세대에선 절대 느낄 수 없는 질감이 묻어난다. 나는 언제 저렇게 글씨를 조밀하게 써 봤던가, 아니 쓸 수는 있을까. 사소한 것에 절망한다.

책을 읽는다. 책의 첫 장, 1962년, 내가 태어나기도 전부터 시작된 일기. 청년 이오덕의 고민이 담겨 있다. 이 땅의 어린이를 어떻게 가르칠 것인가에 대한 아주 세세한 희망과 절망이 일기에 보인다. 그리고 마지막 권, 2003년, 노년의 이오덕은 아직도 고민한다. 이 땅의 어린이를 어떻게 가르칠 것인가에 대한 아주 구체적인 희망과 절망이 여전히 일기에 보인다. 나는 다시 압도당했다. 그 오랜 시간을 한 번도 흐트러짐 없이 이 땅의 어린이에 대해 고민의 끈을 붙잡고 있을 수 있었을까 놀랍다. 일기를 읽다 보면 선생님의 고민이 사회적으로 구체화되고 확산되고 수렴되는 과정들을 볼 수 있어 흥미로웠다. 어린이 문학이나 글쓰기 쪽에서 한 번쯤 들어 봤음직한 인물들의 실명이 거론되며, 어린이 문화운동이 조금씩 확산되는 과정을 읽는 것도 재미있다.

책을 다시 읽는다, 5권. 편치 않은 선생님의 몸 상태가 자세히 기록되었다. 병원에서 검진을 받고, 어떤 음식을 먹으면 몸이 어떤 반응을 하는 등의 기록들 사이에도 만난 사람과 만날 사람과 한 일과 해야 할 일에 대한 기록이 빽빽하다. 시간이 얼마 남지 않았다는 것에 대한 회한보다는 해야 할 일을 빨리 하지 못하는 것에 대한 반성이 깊다. 언젠가 조선의 선비에 관한 글을 본 중에, 모름지기 선비는 거처하는 방 벽에 발라 놓은 벽지에게도 부끄러움이 없어야 한다는 대목이 있었다. 이 일기를 읽으며 그 말이 떠올랐다. 어느 한 순간도 꼿꼿하지 않음을 견딜 수 없는 선비의 기록이다.

책을 덮었다. 선생님이 돌아가신 지 10년이 흘렀다. 지금 어린이 문학은 혼란이다. 시간이 흐를수록 점점 더 가벼워지고 천박해지고 있다. 누구도 그 가벼움과 천박함에 대해 이야기하지 않고 있다. 나는 선생님을 직접 뵌 적은 없지만, 주변 사람들에게서 선생님께 눈물이 쏙 빠지도록 혼났던 이야기를 들은 적이 있다. 우리 말법에 어긋난 글, 생각이 바르지 않은 글 들을 아주 새빨갛게 밑줄 그어 야단치셨다고 했다. 만약 선생님이 계셔서, 지금 어린이 문학을 보신다면 어떤 말씀을 하실까 하는 생각을 했다. 노여우시겠지. 그래도 한마디만 해주셨으면.

생각한다. 이 일기는 한 학급의 선생님이 한 시대의 스승이 되어가는 생각의 과정이다. 옳고 그름에 대한 흔들림 없는 판단, 그리고 행동. 그것이 얼마나 고되고 외로운지 일기를 읽으며 느낀다. 우리는 그 그늘 밑에서 편했던 거다. 선생님, 외로우셨겠다. 괜스레 눈물이 난다.